一级教材合适4—6岁儿童学习,针对该级别儿童的年龄特征,关注儿童性格、性别、兴趣、喜好等特点。依据儿童心理、生理成长的规律,结合一级舞目教材内容的设定;如:《小熊舞》、《我的小小手》、《小蜗牛》、《飞吧,小蜜蜂》、《我是小画家》、《小鸡啄米》等舞目的学习,给予儿童舞蹈基础知识及舞蹈基本素质培养的入门教育。初步开发儿童对身边事物的观察、模仿与想象;依照儿童自身所具有的能动性;借以儿歌、童谣等形式来体现儿童在舞目学习过程中的童真、童趣。

在一级舞目学习中,我们要教会儿童与老师间的沟通;教授舞目学学习的基础知识;其中包括:方向方位、队形间距和肢体部位的基本认知。从“说、学、看、听、动”来引导、开发,培养儿童进入舞目学习的状态。

二级教材适合5—7岁儿童学习,在一级舞目学习的基础上,遵循儿童心理、生理发展的规律;做到由浅入深、循序渐进、因材施教。结合二级舞目教材内容的设定,如:《划船》、《吐泡泡的小鱼》、《燕儿飞》、《拔河》、《小红扇》、《小蝌蚪变青蛙》、等舞目的学习,给予儿童舞蹈基础知识及舞蹈基本素质能力的培养教育。加强儿童对身边熟悉、喜爱、好奇事物的观察、学习、模仿,增进儿童关注、配合、互动能力的养成。

在二级舞目学习中,民族民间舞蹈风格动态要求逐步进入,增加了儿童舞目学习的难度。由此,我们要教会儿童观察身边的事物,丰富儿童的想象力;借助道具、游戏、队形等方式,加强肢体的表现力、掌控力及协调能力的训练。其中,关注舞目学习过程的点滴,培养儿童的集体意识,注重舞目学习过程中配合的重要性是教师与学生、学生与学生之间建立良好教风与学风的关键。

三级教材适合6—8岁儿童学习,该级别教材内容在贯穿前两级教学任务的基础上,加大加强训练的难度,增加教学内容的广度。“以点带面”开发儿童对舞目风格、动态、动律及动作要求的认知。结合三级教材内容设定,如:《跳皮筋》、《小小服装设计师》、《小象洗澡》、《抓包》、《花手绢过家家》、《小丫丫》、《小鼠上灯台》、《企鹅》、《长辫子》、《小鸭嘎嘎》;其中,以地域特征为特色是该级别教材内容的重点。同时抓住儿童喜爱事物的心理;遵循儿童喜欢游戏的天性;把握儿童好动、好模仿、好表现的潜质,就成为舞目的看点。道具(手绢、沙包、纱巾)是完成舞目中风格、动作、情节、情绪、表演训练的桥梁。

在三级舞目学习中,我们在重点强调舞目动态要求的基础上,抓住地域特征,强化动作与风格之间的关系,让儿童了解、把握体态、动态、动律、动作、节奏在舞目学习过程中的相互作用。从而,加强儿童对生活的观察能力、认知能力及对民族民间舞属性的渐进了解。在解决上下肢协调能力的同时,以动作、节奏、情节、情绪及表演为训练目的。

四级教材适合7—9岁少儿学习,该级别舞目在教学上侧重对不同地域、不同民族日常生活特点为依据,以游戏、道具、模仿表演为切入,目的在于加强培养身体协调性、动作表现力及培养好的节奏感。通过模仿教师的示范,对其身体局部能力有目的进行单一的技术技能的训练。同时我们在四级舞目内容形式多样化的基础上,凸显了舞目地域文化的动态表现特征: 比如:蒙古族《剪羊毛》;苗族《扭扭》;东北秧歌《花皮球》;藏族《踢毽子》;水族《踩水乐乐》;山西小花戏《小看戏》;达斡尔族《快乐的小鸟》;维吾尔族《会唱歌的盘子》;客家《渔家欢歌》;儿童舞蹈《小木偶》。舞目的设计较前几级相比,对事物、动物形态模仿的内容减少了,逐渐进入到民族民间舞蹈的学习过程中。

在四级舞目学习中,我们借游戏而舞蹈,强化训练肢体的表现力;借道具而舞蹈,强化训练肢体的协调和自如;通过表演类舞目,我们不在是单纯的模仿物体形象,而是从自然的无意识模仿到不自然的有意识模仿的转变过程。同时,加强节奏的训练,培养好的节奏感,让身体有节奏的律动,要求气息畅通。

五级教材适合8—10岁儿童学习,该级别舞目内容在教学上突出不同民族舞蹈风格的要求,针对不同民族身体形态、舞蹈动律、舞蹈节奏的要求,逐步引导强化在学习过程中,如何更好地呈现出风格迥异的舞蹈特色,逐渐感受理解认识“十里不同风,百里不同俗”在舞蹈中的体现。同时,在舞目内容横向拓展的基础上,关注了纵向深入,较全面的体现了民族民间舞蹈特点,为进一步掌握舞目风格奠定了基础。比如蒙古族《小骑手》、东北秧歌《彩绸飞舞》、傈僳族《亮装之舞》、陕北秧歌《欢腾腰鼓》、福建地区《弄钱鼓》、哈萨克族《天山云步》、傣族《小卜少》、彝族《打歌》、鄂伦春族《狩猎娃娃》、维吾尔族《尝葡萄》,每个舞目中至少有两至三个典型性风格动作贯穿,凸显了舞目教学中民间舞的特点、特色、特征。动作的风格性、动作节奏变化的难度相应加强,队形编排的丰富及舞目时长的增加都一一体现。

在五级舞目学习中,体态、动律、节奏及地域文化是我们关注的重点,规范身体形态能体现民族的气质与精神,也是学习民族民间舞蹈,掌握好舞目风格的重要环节。动律的掌握与重心、节奏、发力密切相关。这个环节一定要将就吧“深入浅出”,切忌“生搬硬套”。

六级教材适合于9—11岁少儿学习,该级别舞目内容进一步横向扩展民族民间舞蹈内容,对已经学习过民族民间舞蹈加强内容的纵向切入。教材秉承素质教育为重的原则,推崇并强调舞目学习中“愉悦性”的教育理念。教学过程与生活游戏紧密结合:比如黎族《打柴舞》、河北井陉拉花《小放牛》、朝鲜族《跷跷板》、安徽花鼓灯《小雨滴》、东北秧歌《丢手绢》、《新年来到》、蒙古族《挤奶员》、满族《小格格》、维吾尔族《铃鼓舞》、傣族《渔趣》。舞目内容丰富形式多样,融趣味性、表演性、训练性、创造性、教育性为一体。突出了集体、双人及情节的互动表演。

在六级舞目学习中,我们不但要关注舞目的风格特点要求,强化肢体的技术技能(如徒手舞蹈与道具舞蹈在技能要求上的不同)训练;我们还必要激活舞目学习与表演的互动环节;加强练习提升舞目表现力。

七级教材适用于9-11岁小学二至四年级的少年。作为初级阶段后期内容,首先,本级教材方面强化前期教材中已经出现的民族民间舞蹈元素,另一方面在前期内容的基础上增设特定的情景表现,对于学生在表演方面的训练有进一步的启发和要求,例如云南花灯的《花伞》、东北秧歌的《戏蝶》、哈尼族的《捉泥鳅》等舞目均在情节表现上进行设计。在教师教学方面,相对于前几级侧重于对学生舞蹈“本能”的开发,七级舞蹈教学应该开始对他们进行主观能动性的培养,不仅要要求学生把对动物、事务形态的模仿上升到对生活细节的观察,还应该启发他们将其中的感情、情绪融入到舞蹈当中,是对孩子“观察模仿能力”养成的进一步延伸。就如同给孩子一个题目要求,让他们把学会的文字,词组串联成句,乃至汇成一篇叙事的小作文。这种舞蹈语汇和文化背景的结合式教学,会对孩子的理解和思考能力的培养与锻炼起到“形思合一”的训练效果。

通过1-6级舞蹈的学习以及年龄段的提高,孩子们必然不满足于单纯的模仿性质舞蹈,更连贯的,具有专业雏形的舞蹈动作更能带给他们一种学习后的成就感,激发他们对民族民间舞蹈学习的热情。同时,在学习民族文化知识方面,孩子们也有了更高的需求,想要了解舞蹈背后更多地东西。我们在教材的编撰上注意到了这一点,同时也需要教师根据具体教学情况掌握好这方面的侧重点,把民族民间舞蹈“原汁原味”的内容带给学生。最后,本级教材在内容上继续纳入新的民族元素,在纵向深入的同时横向扩展,例如高山族的《阿美队舞》、壮族的《漓江小阿妹》等舞目,为学生掌握更丰富的民族舞蹈、了解更广泛的民族文化拓展了眼界、提供了途径。

八级教材适用于10-12岁小学三至五年级的少年。作为中级阶段初期内容,本级教材较多地增加了前期教材中未出现的民族民间舞元素,例如畲族的《吉祥如意》、景颇族的《织呀织》、佤族的《舞动的长发》、白族的《绕三灵》等舞目。在舞蹈动作方面难度适宜、风格性突出,以让孩子进一步了解各民族传统文化和艺术为重点,在完成舞目的同时强化孩子对民族的认识与情感,在潜移默化中对孩子们进行爱国主义教育。这些民族舞蹈有的大方稳重、有的热情豪迈、还有的温婉含蓄,更加广泛的学习这些不同的舞蹈风格还有助于孩子性格方面的完善及综合素质能力的培养和发展。

八级教材的宗旨同样是侧重于舞蹈语汇和文化背景的结合式教学,更好的结合文化背景才能提高舞蹈的表现力,这是一种舞蹈能力的培养,需要在持续的学习中逐渐的掌握技巧并获得提高。另外,本级教材重点引入了一些需配合共同完成的舞蹈,例如河北沧州落子的《放风筝》等,本级舞目中队形编排难度有一定的提升,一方面要让学生领会到舞蹈队形对于整个舞蹈表现力的重要性;另一方面是培养孩子的“合作交流能力”,这种合作能力的培养,在我们民族民间舞的整个体系中是极为重要的,团结、交流、合作这种中华民族的底蕴也很好的体现在民族舞蹈中。10-12岁是孩子成长的重要阶段,在本阶段的民族民间舞的教学内容需从启蒙教育阶段的“启发”逐步向“认知“,“掌握”渗入,同时又不脱离本教材“启智”、“趣味”的主旨。

九级教材适用于11-13岁小学四到六年级的少年。单从人的身体机能角度来讲,人的各项身体机能会在不同的年龄段逐渐完备,10岁之前是动作技能的成熟期。在之前的八级教材中我们巧妙的运用各民族舞蹈的特征,已经帮助孩子对身体的动作机能进行了全方位的开发,使孩子既拥有基本的身体协调能力,又有舞蹈所需的肢体表现力。

作为中级阶段中期内容,教材更加不单单满足于舞蹈动作的教授,而是通过愉悦的舞蹈学习和表演的过程,全方位提高孩子的综合素质能力。因此,本级教材扩大了舞目来源的地域性、民族性及风格性,力图使每个舞目既有舞蹈本身的可舞性,又有民族文化的渗透性。随着舞种的增加和内容的丰富,对于孩子在思考能力、应变能力、表演能力、音乐感知能力等方面的训练更加多元化,所以对教师授课前的课前准备也有了更高的要求一一在熟悉掌握动作的基础上,对每个舞蹈要做到“知其然,知其所以然”。了解每个民族和舞目的文化背景、音乐特色、表演方式等,引导孩子积极主动的学习和掌握多方知识,从而更好的提高各方面能力。

本级别的民族属性更加多元,从音乐、风格等角度出发,加入了更多地少数民族舞蹈,例如有着鲜明音乐特色的彝族舞目《阿细娃娃耍月》,其每句的节奏都是五拍,这是我们很少能接触到的;还有根据回族民歌改编发展的舞目《花儿与少年》,对孩子们的音乐素养和认知的广泛程度都有所帮助。从风格的独特性角度考虑,拥有“顺边美”特色的士家族舞目《摆啊摆》,是教材在这一级别特别加入的,让孩子在舞蹈中体会一个地区的人文、地理等方面对一个民族产生的影响。另外,本级为了进一步使孩子了解各民族的文化内涵及背景知识,在舞目设置上大量选用与各民族生活息息相关以及各民族生活中喜闻乐见的劳动、游戏场景和文化图腾等内容。例如藏族《拾青稞》、朝鲜族《摘苹果》、蒙古族《大雁》等,使孩子在舞蹈的潜移默化中接受民族文化的熏染,培养孩子对民族文化内涵的认知,使孩子对中华民族广博的民族文化怀有自豪感、荣誉感,并最终为民族文化的传承抱有使命感。

十级教材适用于12-14岁初中一到三年级的青少年。做为中级阶段后期内容,本级教材在延续前一级教材扩大民族民间舞元素广度的同时,更着重加强对前期教材所涉及民族的深入学习,并且根据该年龄段孩子生理、心理成长特点,培养孩子自主学习和独立思考的能力,给孩子们更多的空间,发挥自身的想象力和创新能力。

从教育心理学的角度来看,这个年龄段的孩子在学习过程中更需要别人的亲仪式帮助,并容易受到周围环境和事物影响,因此,该级别教材更加注重教材的丰富性、多样性、趣味性和创造性,让孩子在学习的过程中不但体会到了舞蹈的优美,更重要的是开发孩子的自主能动性,激发孩子自身的学习热情,增强其感知、记忆、思维等方面的能力。我们在前面的级别中已经学习过了很多民族具有代表性的舞蹈,如白族的霸王鞭舞、藏族的踢踏、蒙古族手臂训练的舞蹈和马背舞蹈等,当然这只是各民族舞蹈中的一小部分,可以作为其学习的前奏和基础的训练,进入更高的级别,我们会在教材中不断丰富各民族的内容,让学生们掌握更多丰富的知识与舞蹈种类。因此,在本级中教材有了更多道具的应用和多变化的舞蹈样式。如白族的《八角鼓》、苗族的《抛绣球》、蒙古族的顶碗舞《敬酒歌》、朝鲜族的扇舞《彩蝶翩翩》等,都是在原有级别的内容上,加大了风格和节奏上的难度,并加入了道具的应用,在趣味性和功能性上都有所加强。该级别还将唐山皮影《皮影娃》、瑶族《瑶山情》等新的民族风格加入到教材中,一是体现了教材的丰富性,二是让学生在巩固加强旧知识的同时,又能有新鲜营养供给,使学习的过程充满新奇,激发孩子潜在的求知欲。本级教材的另一个重点在于对“合作交流能力”的深入培养。通过舞目中的相互配合与帮助,让学生在明晰个体所具备的独立思考与学习能力的同时加强与他人合作交流能力的建立。

十一级教材适用于13—15岁初中一到三年级的青少年。作为高级阶段初期内容,本级教材在进一步扩展民族民间舞内容上广度与深度的同时,侧重对学生审美情操的培养,使其明晰民族民间舞蹈美感所在,遵循少年儿童身心发展的规律,合理设置了本级教材的内容。本级舞目多姿多彩,带有鲜明的风格特征。在教材内容上我们遵循着从简到繁,从单一动作元素,过渡到动作短句、表演性组合、综合性组合等,难度逐渐升级。尤其到了这一阶段,更应该从形成之源入手,要让学生知道动作出处,动作本身的文化内涵,学生在此阶段已经有了很好的领悟力,因此老师口传身授、情境式教学法、潜台词教学法等等,都是提高教学质量的重要保证。

本级每一个舞目都有其独特的舞蹈语汇、风格特点、编创手法。例:土家族《摆手舞》、彝族《对对脚》、羌族《云朵中的尔玛》等,就着重开发练习了学生的协调性、灵活性及耐力等方面的素质。福建《偶丫》凭借优美、夸张,生动形象的语言激发学生的表现欲望,培养了学生的表现力,充满着奔放热情和西域风采的西域歌舞《阿拉木汗》以及融合了宗教文化的藏族舞蹈《纳木措弦歌》都是具有很强烈文化内涵的艺术表达样式。又如:傣族《欢乐泼水节》再现傣族人的生活,舞蹈具体写实、即兴、自由,充分的体现了民间舞的特性。山东海阳秧歌《红灯笼》借助灯笼这一喜庆道具,训练学生要“浑身会说话”同时体会山东海阳秧歌一惊一乍的节奏特点,学会用呼吸带动内在力量的进发,控制动作的力度和幅度。舞目的丰富更对教师提出了高的要求,教师在授课前尽可能多地收集关于即将教授的舞蹈的民族常识、音乐、服饰、图片等,例如在讲授蒙古民间舞蹈时,必须详细介绍蒙古族基本体态的形成的原因。之所以这样,是因为我们从初级的口传身授阶段,到了更高层次的教学阶段。要让学生了解为什么而舞?为什动情?是什么样的情感产生了如此的舞蹈?通过前十级的学习铺垫,到此学生对于民族民间舞蹈的认识已经比较深入,并能够通过本套教材的学习逐步积累对美的敏锐感悟、提升素质修养。

十二级教材适用于14—16岁初中一到三年级的青少年,为高级阶段中期内容,也是标准级别内容的终结篇。本级教材特别强调学生对于民族文化、民族心理及民族情感在舞蹈中的表现,学生通过不同民族各自特有的情绪、动作、音乐节奏、服饰、背景常识的学习,能够感同身受地体验到各民族所特有的生活场景、生活态度等。

这一级别更强调民族气质,让学生在学习具体民间舞蹈的同时,接受该民族的文化熏陶。例如学习纳西族《阿哩哩》让学生在不断重复的舞步中体会这种自娱性集体舞带来的团结的力量;在俄罗斯《年轻人的踢踏》奔放的节奏和欢快的情绪中,体会俄罗斯民族人民乐观和充满激情的生活态度。学习哈萨克族《戴羽毛的小姑娘》时具有浓郁的草原民族生活特点,感受动感的马背民族的热情奔放,同时也有优美抒情的傣族《金孔雀》,节奏奇特、热情奔放的景颇族《银铃沙沙》舞目等等。经过前期110个舞蹈的学习,学生在表现力、柔韧性、稳定性、协调性、灵活性、控制力、耐力以及对音乐的理解等方面的素质都得到了提高。通过学习积累民间舞蹈素材,开扩学生眼界,充分抒发她们的情感,学生通过健康愉快的方式获得舞蹈知识与技能以及对美的感知、对艺术的理解与兴趣能力的养成,以领悟民间舞蹈的精髓。通过舞蹈活动提升在技术技能之外的各项能力,如人际交往、创新能力得到提升。随着舞目时长的增加,级别难度的增大,在教学中教师更应该采用灵活多样的教学方法,做到规范,生动。要在教学中形成语言规范化,教师在动作示范中也要规范,要从动作发力、节奏、空间、造型以及身体的整体与局部运用上考虑准确性,因为只有动作规范了才能有效地传达出想要表达的内在含义;其次,教师在民间舞传授过程中,口语表达的规范化对学生准确把握动作过程的要领起着重要的作用。引导学生通过想象去加深对舞蹈音乐、舞蹈语汇、舞蹈作品的理解,使学生通过优美的音乐旋律、优美的舞姿、优美的舞蹈形象,陶冶美的心灵,形成美的形体、美的人格。民间舞的表现丰富多彩并拥有着独特的感染力。我们希望用这120个舞蹈带领孩子们在民间舞的海洋里自由的徜徉,给更多热爱民族民间舞的朋友、家长带来快乐和收获。

《中国民族民间舞蹈等级考试表演级教材》(以下简称《表演级教材》),由慈仁桑姆、杨丽萍、乔梁、金顺福、马文静、敖登格日乐、何燕敏、沙呷阿依、美哈阿依、崔月梅、袁莉、郭娇、格桑卓嘎、梅永刚、苏娅菲、泽吉、古丽米娜、李琦、古来再等全国30余位著名编导、舞蹈家及国家级非遗传承人亲自编创,涵盖藏族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族、朝鲜族、傣族、苗族、瑶族、裕固族、山东秧歌、秀山花灯、山西小花戏等20余种不同民族民间风格的舞蹈。

《表演级教材》既是1-12级女版教材的延伸,也是1-12级学习成果的升华,更是个人舞蹈综合能力和舞蹈专业素养的集中体现。教材符合选拔性考试的专业要求,同时兼具表演性和民族风格性,是目前国内首套适用于升学考试以及舞台表演的舞蹈教材。

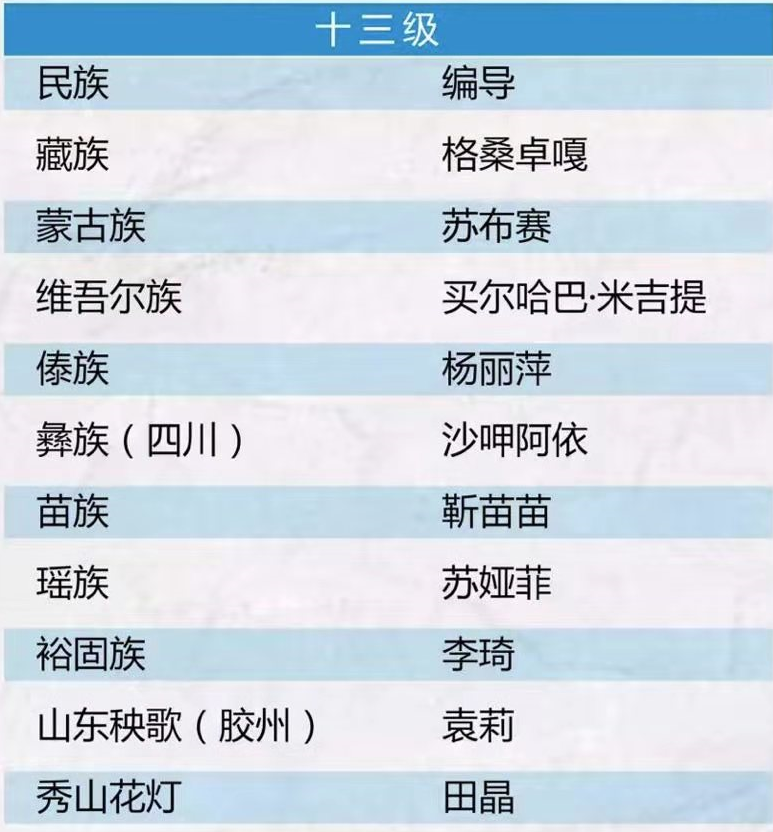

13级是为9岁-12岁小升初舞蹈特长生和准备报考舞蹈专业中专和各类舞蹈比赛需求的学生准备。

《中国民族民间舞蹈等级考试表演级教材》(以下简称《表演级教材》),由慈仁桑姆、杨丽萍、乔梁、金顺福、马文静、敖登格日乐、何燕敏、沙呷阿依、美哈阿依、崔月梅、袁莉、郭娇、格桑卓嘎、梅永刚、苏娅菲、泽吉、古丽米娜、李琦、古来再等全国30余位著名编导、舞蹈家及国家级非遗传承人亲自编创,涵盖藏族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族、朝鲜族、傣族、苗族、瑶族、裕固族、山东秧歌、秀山花灯、山西小花戏等20余种不同民族民间风格的舞蹈。

《表演级教材》既是1-12级女版教材的延伸,也是1-12级学习成果的升华,更是个人舞蹈综合能力和舞蹈专业素养的集中体现。教材符合选拔性考试的专业要求,同时兼具表演性和民族风格性,是目前国内首套适用于升学考试以及舞台表演的舞蹈教材。

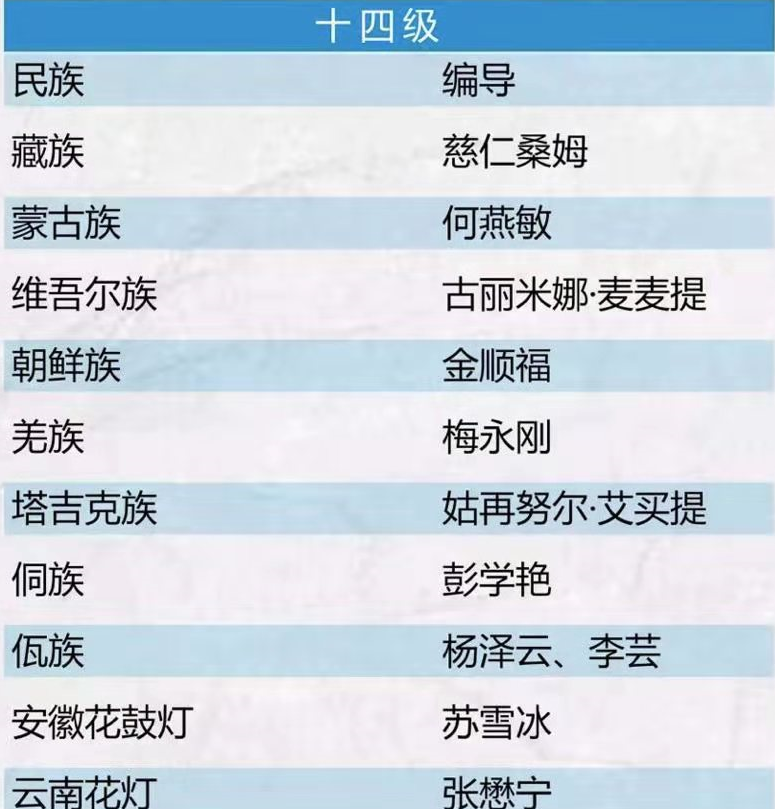

14级是为13岁-15岁初升高舞蹈特长生和有各类舞蹈比赛需求的学生准备。

《中国民族民间舞蹈等级考试表演级教材》(以下简称《表演级教材》),由慈仁桑姆、杨丽萍、乔梁、金顺福、马文静、敖登格日乐、何燕敏、沙呷阿依、美哈阿依、崔月梅、袁莉、郭娇、格桑卓嘎、梅永刚、苏娅菲、泽吉、古丽米娜、李琦、古来再等全国30余位著名编导、舞蹈家及国家级非遗传承人亲自编创,涵盖藏族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族、朝鲜族、傣族、苗族、瑶族、裕固族、山东秧歌、秀山花灯、山西小花戏等20余种不同民族民间风格的舞蹈。

《表演级教材》既是1-12级女版教材的延伸,也是1-12级学习成果的升华,更是个人舞蹈综合能力和舞蹈专业素养的集中体现。教材符合选拔性考试的专业要求,同时兼具表演性和民族风格性,是目前国内首套适用于升学考试以及舞台表演的舞蹈教材。

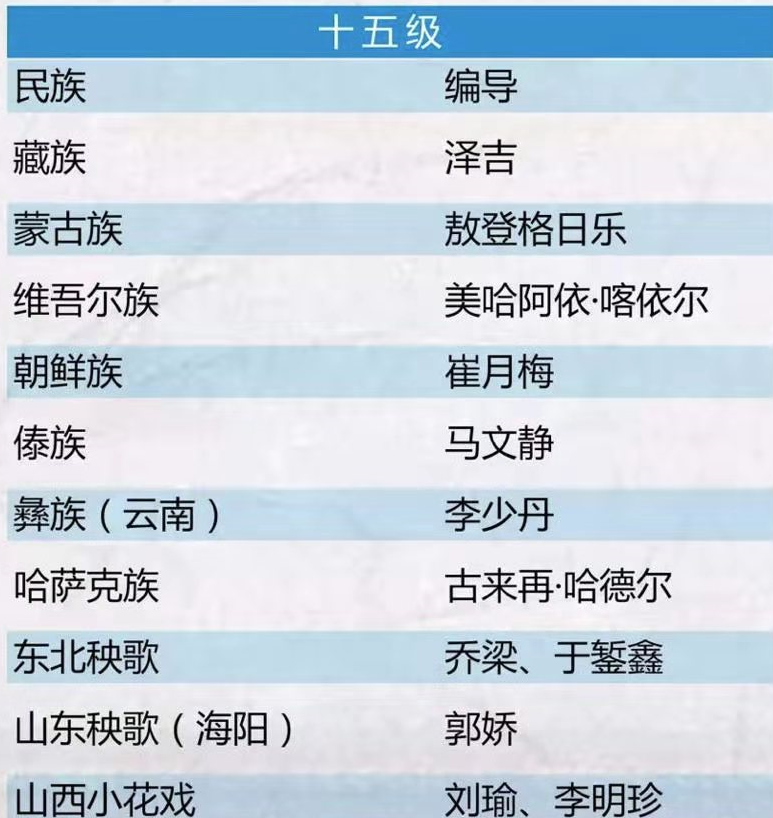

15级是为16岁-18岁高考舞蹈特长生和准备报考舞蹈专业本科和各类舞蹈比赛需求的学生准备。